カフェイン

2024.11.19

2024.11.25

Contents

カフェインの効果とは?

カフェインといえば、誰もがまず最初に思い浮かぶのがコーヒー。

眠気覚ましに毎朝コーヒーを飲むという方も多いでしょう。

緑茶やエナジードリンクなどにも含まれており、日本人の生活にとても身近な成分です。

そんなカフェインですが、実はさまざまな作用を持つことが知られています。

覚醒作用

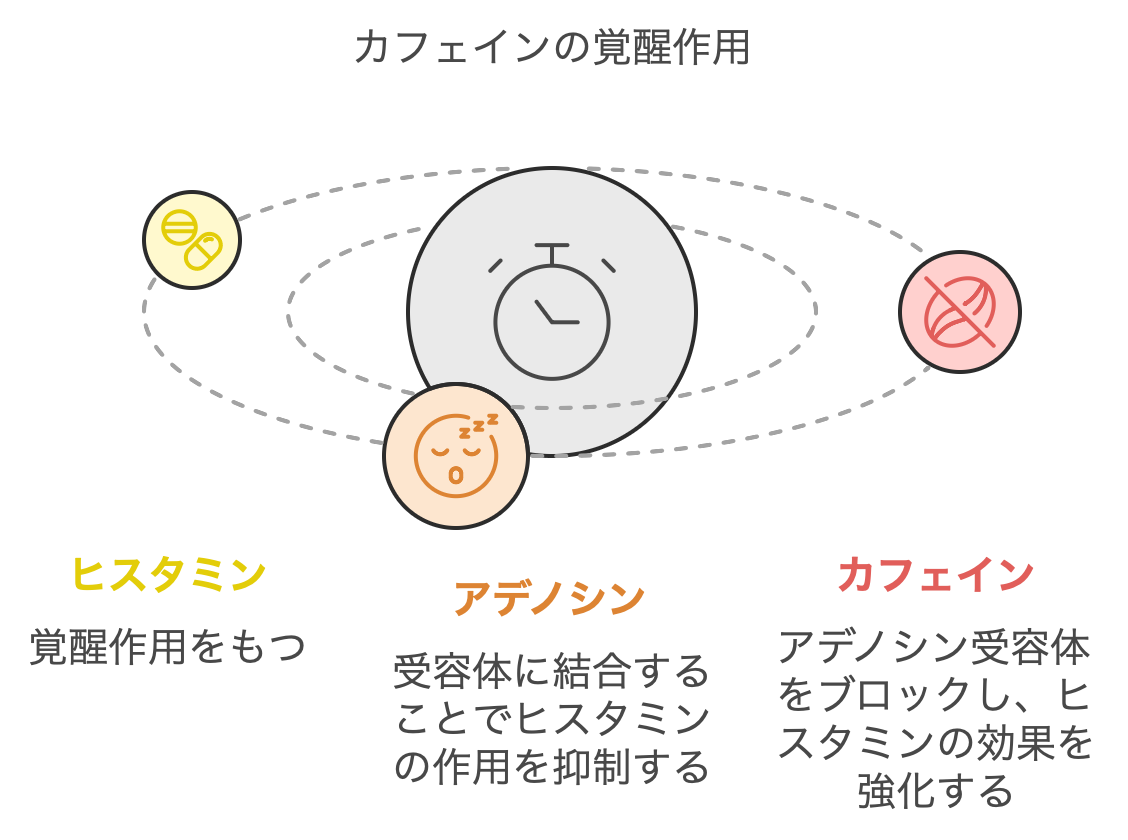

カフェインの覚醒作用は、アデノシンの働きを抑えることで生じます。

疲労時、体内ではアデノシンという物質が生成されます。

このアデノシンは、覚醒作用を持つヒスタミンの働きを抑えるため、眠気を感じやすくなります。

しかし、カフェインはアデノシンと似た構造を持つため、アデノシンが結合する受容体にカフェインが結合することがあります。

その結果、アデノシンが働けなくなり、ヒスタミンの抑制が解除されます。

このため、ヒスタミンが活発に働き、覚醒作用が強まるのです。

この仕組みにより、カフェインは覚醒効果を発揮します。

疲労感の軽減

カフェインには中枢興奮作用が知られています。

これにより、一時的に疲労感が軽減される可能性があり、この目的で滋養強壮ドリンクなどに含有されることもあります。

鎮痛作用の増強

カフェインはアセトアミノフェンなどの鎮痛薬と併用することで、鎮痛作用を高める効果があります。

市販薬の解熱鎮痛薬に無水カフェインが含有されているのも、この鎮痛作用増強を目的としていることが多いです。

一部の頭痛でも鎮痛作用が期待できますが、実はカフェインの過剰摂取によって頭痛が起きることもあります。(詳しくは注意事項の欄へ)

無水カフェインとは?

カフェインは、水分子を含む「カフェイン水和物」として存在することが多いです。

これに対して、無水カフェインは水分子を取り除いたカフェインを指し、医薬品や健康食品・サプリメントなどに広く利用されています。

効果としては同様のものとして考えて大丈夫です。

こんな人におすすめ

- 短期的に集中力を高めたい方

- 一時的な疲労感を軽減したい方

- 眠気がつらい方

注意事項

私たちの生活に馴染みの深いカフェインですが、実は注意するべきポイントが多くあります。

次のような点に注意しましょう。

漢方薬や生薬成分配合の製品を使用中

カフェインとの相性で気をつけたい生薬成分として「マオウ(麻黄)」という成分があります。

マオウはエフェドリンという興奮物質を含有しているため、カフェインと一緒に摂取すると興奮作用が強まりすぎる危険があります。

もし漢方薬や生薬成分を使った商品を摂取する際は、コーヒーやお茶などで飲むことは避けましょう。

気管支喘息がある方

気管支喘息と診断を受けている方も注意が必要です。

喘息治療の薬にテオフィリン(テオロング®︎、テオドール®︎、ユニフィルLA®︎など)という薬があります。

カフェインとテオフィリンは構造が似ており、キサンチン誘導体という分類に属しています。

これらは興奮作用を強める可能性があり、併用すると作用が増強されテオフィリン中毒となる危険性があります。

また、カフェインの一部は肝臓で代謝される際にテオフィリンとなります。

このことからも、テオフィリンを使用中の方はカフェインに注意が必要です。

なお、現時点でテオフィリンを使用していない方でも、薬の切り替えなどで喘息治療にテオフィリンを使う可能性はあります。

もし気になる方は、医師や薬剤師に相談してみましょう。

ジピリダモール(ペルサンチン®)使用中の方

狭心症や心筋梗塞などの薬に、ジピリダモール(ペルサンチン®)という薬があります。

この薬は血液中のアデノシン濃度を高めることで効果を発揮する薬です。

カフェイン摂取量が多い場合、この薬の効果を弱めてしまう可能性があります。

もしこの薬を使用中の方は、カフェイン摂取量を自分で変えようとする前に医師や薬剤師に相談しましょう。

妊娠中・授乳中の方

妊娠中のカフェイン摂取が多いと、低出生体重児となるリスクが上がるとされているほか、自然流産を引き起こす可能性も指摘されています。

欧州食品安全機関(EFSA)は、妊婦でのカフェイン摂取量を1日200mgまでと定めています。(1)

また、授乳中の場合にも同様に注意が必要です。

子どもはカフェインの影響を大人よりも受けやすいため、欧州食品安全機関(EFSA)は授乳中の方におけるカフェイン摂取量を1日200mgまでと定めています。(1)

カフェイン誘発頭痛

カフェインを摂取すると一時的に頭痛が楽になることがありますが、反対にカフェインを常用することで起こる頭痛があります。

頭痛には様々な種類がありますが、その中には血管が収縮した後、転じて血管が拡張することで起こる頭痛があります。

そして、カフェインには血管を収縮させる働きがあります。

そのため、カフェインの効果が切れる頃になると血管が拡張し、頭痛が生じてしまうことがあります。

慢性的にカフェインを摂取している場合、この血管収縮が常に起こっているため、血管が拡張するたびに頭痛が起こりやすくなります。

カフェイン摂取量が多い方で慢性的な頭痛に悩んでいる場合は、一度カフェインをやめて様子をみることも大切です。

ただし、頭痛の中には大きな病気が隠れている場合もあるため、まずは医師に相談することをおすすめします。

尿路結石の危険?

カフェインを多く含むコーヒーや紅茶などには、シュウ酸も多く含まれていることが知られています。

シュウ酸は尿路でカルシウムと結合しシュウ酸カルシウムとなり、これが大きくなることで尿路結石(シュウ酸カルシウム結石)となります。

ではカフェイン入りの飲み物は尿路結石になりやすいのではないか、と思えるのですが、実は逆に尿路結石のリスクを下げることが報告されています。(2)

ただし、この研究では対象者の多くが白人であるなど、必ずしも日本人で当てはまるというわけではないことには注意が必要です。

尿路結石を予防したい場合、コーヒーなどの摂取を極端に避けるよりは、次のことに注意しましょう。

水分をしっかり補給する

水分摂取をしっかり行うことで、シュウ酸の濃度が薄まり結石のリスクを下げることにつながります。

水か、シュウ酸の少ない麦茶・ほうじ茶などで水分摂取をしましょう。

カルシウムを積極的に摂取する

シュウ酸は消化管から吸収され、尿路でカルシウムとくっつくことで結石となります。

そのため、シュウ酸を吸収しなければ結石の予防につながります。

シュウ酸とカルシウムはくっつきやすいため、シュウ酸が吸収される前に消化管内でカルシウムとくっつけてしまうことで吸収を抑えることができます。

ただし高カルシウム血症を指摘されている場合や、何か疾患の治療中である場合には、カルシウムの摂取量について医師に相談するようにしましょう。

過剰摂取はカフェイン中毒の危険

カフェインを摂取する際は、過剰摂取に気をつける必要があります。

カフェイン中毒で搬送される人は世界的にも多く、国内でも数年に1度は死者が出てしまっているほどです。

身近な成分である反面、気付かず摂りすぎている可能性があるため注意が必要です。

急性アルコール中毒の危険も

カフェイン入り飲料とアルコールを混ぜた飲み方の場合、アルコールによる眠気などを隠してしまう可能性があります。

これは急性アルコール中毒の危険があり、カナダ保健省は注意喚起を出しています。(3)

また、国によってはカフェインをアルコール飲料中に用いることを違法としている場合もあります。

サプリメント商品選びのポイント

カフェインの含有量

カフェインの最大摂取量は、健康な成人の方であれば1日400mgまでを目安としましょう。

それ以上の摂取はカフェイン中毒を引き起こすリスクもあるため、摂取量には注意が必要です。

サプリメントでは通常の飲食物よりもカフェインが含まれている可能性があるので、必ずチェックしてください。

まとめ

私達の生活にとても身近なカフェイン。

覚醒作用や疲労感の軽減など、日常生活で役立つ多くの効果があります。

その一方で、適切な摂取量を超えると健康リスクが生じることもあるため注意が必要です。

特に妊娠中や授乳中の方、特定の薬を使用している方は、医師や薬剤師に相談しながら摂取量を調整することが大切です。

本記事を通じて、カフェインの正しい利用方法を理解し、健康的な生活に役立てていただければ幸いです。

参考文献

(1)“Scientific Opinion on the safety of caffeine”, EFSA(参照2024-11-19)

(3)“Health Canada reminds Canadians not to mix caffeinated drinks with alcohol”, Health Canada(参照2024-11-19)